|

——访重庆巴渝中医药博物馆馆长刘光瑞

作者:西南博物馆联盟秘书长、重庆市博物馆协会秘书长 雷学刚

王安石的《和圣俞农具诗》有云:“朝耕及露下,暮耕连月出。自无一毛利,主有千箱实。”千行百业都有“三牛”精神所描述的生动群像,文博行业亦是如此。2022年7月,习近平总书记给中国国家博物馆老专家回信时说“博物馆是保护和传承人类文明的重要场所,文博工作者使命光荣、责任重大”,强调了新时代文博事业的非凡意义与文博工作者的重大贡献。在新春佳节到来之际,我带着一份敬仰与钦佩之情,专程采访了文化部优秀专家、国家级非遗传承人、重庆巴渝中医药博物馆馆长刘光瑞先生,有幸聆听他如数家珍的传奇故事,感受他奋发图强的精彩人生。

一、跟着老父亲探寻文化之旅,“启蒙之音”让他追梦奔赴山海

30多年前,在经济浪潮汹涌向前的社会大背景下,文化传承之路枯燥而孤独,没有领路人的情况下甚至摸不着门道与方向。那时候,风华正茂的刘光瑞曾一度浑噩迷茫,是作为老中医的父亲刘少林的一句话让他对未来有了清晰的思考与明智的选择。

刘光瑞先生深情地回忆道,当时父亲常说的一句话就是“金钱让人嫉妒,文化令人尊重”。这样一句朴素的话语,犹如重锤击鼓一般直抵他的心房;也宛若一盏明灯驱散了他的彷徨,让他毅然选择了一条光亮的人生之路——专注于中医药文化的传承与发展,从此开启了他不搞经济专搞文化的探索之旅。

刘少林先生的“口头禅”,不仅是对人生价值的深刻洞察,更是对耕读传家文化传承的殷切期望。刘光瑞自幼受到家庭文化氛围的熏陶,对文化始终秉持敬畏之心与执着之情。在对父亲的话反复思量后,他发自内心地理解、认可父亲的观点,渴望能够进一步传承弘扬中医药文化,并毅然作出了决定。这一抉择,让他放弃了创办药厂的最初设想,放弃了唾手可得的丰厚经济效益,转而投身于需要长期投入、回报周期更长的文博事业。

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。文化事业的起步需要大量的资金和精力投入,而当时社会对中医药文化的重视程度还不够高,支持政策和资源倾斜相对匮乏,刘光瑞先生不得不直面重重困难。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。刘光瑞先生凭着对优秀传统文化的一腔热爱,一步一个脚印,从93年开始与父亲一道在枇杷山创办医药博物馆,并奔波穿梭于川渝的偏远地区,拜访民间老中医,挖掘那些散落在民间的中医药古籍、古匾等“沧海遗珠”。每一次的收集,既是对中医药文化的一次抢救性保护,也是对他坚定中医药文化传承信念的一次灵魂洗礼。

文化部优秀专家称号证书

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。31个春秋的焚膏继晷,让刘光瑞先生在中医药文化领域一路繁花,他所有的努力逐渐得到了认可,也为巴渝地区中医药文化传承事业奠定了基础。

二、跟着心中所爱耕耘非遗传承,“巴渝神针”让他摘获国家殊荣

针灸作为中华优秀传统文化的瑰宝,承载着中华民族数千年的智慧和实践经验。然而要学好针灸并不简单。刘光瑞生于中医世家,自幼跟随父亲学习针灸、推拿和医学知识,不断积累丰富的理论知识和实践经验,传承针灸疗法是刻进他骨子里的记忆基因,也恰好是他一生所爱。

刘光瑞先生深有感触地说,中医不能数典忘祖,更不能故步自封。要真正地传承扶阳派的代表刘氏刺熨疗法这门技艺,不仅要掌握传统的技法,还要不断创新和发展。为此,他刻苦钻研古籍,深入研究古代针灸、推拿、刺血术、火熨术等理论和方法,同时结合现代医学的知识和技术,总结巴蜀民间医技,探索总结出一套更适合现代人且被誉为“巴渝神针”的治疗方法——刘氏刺熨疗法。

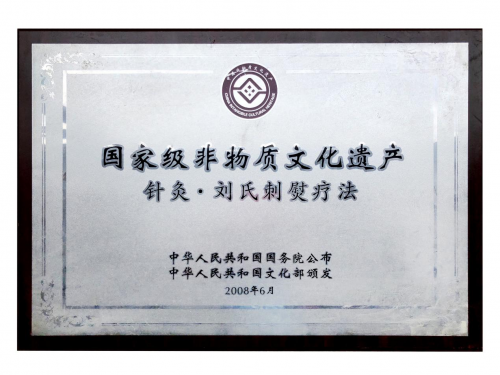

国家级非物质文化遗产针灸·刘氏刺熨疗法证书

当爱好与事业一致,他是幸运的,也是激情澎湃的。刘光瑞先生积极投身临床实践,始终坚持以患者为中心,用精湛的医术为无数患者解除病痛,吸引了众多患者前来求医问药。在刘氏刺熨疗法传承中,他在海内外举办多期专题培训班,毫无保留地为学员传道、授业、解惑,培养了一大批优秀的医疗人才尤其是基层医生;他经常到各地讲学、交流,推广中医药文化;他驰而不息加强对患者的健康教育,致力于提高人们对传统医学的认知和民间医技的认可。

国家级非物质文化遗产项目针灸(刘氏刺熨疗法)代表性传承人证书

皇天不负有心人,经过多年的耕耘努力,刘光瑞先生在传承刘氏刺熨疗法非遗领域取得卓越的成就。以他为代表的刘氏刺熨疗法被评为重庆市中医药良方妙技,2008年“刘氏刺熨疗法”被评为国家级非遗项目;刘光瑞先生于2009年获得“国家级非物质文化遗产项目针灸类代表性传承人”殊荣,还身兼重庆市基层名中医、重庆市中医药文化科普专家等称号。

鲜花与掌声的背后,凝聚着刘光瑞先生无数的汗水和付出,也意味着他肩负更大的责任——为传承和发展针灸文化和中医药文化贡献智慧与力量。

三、跟着文物古藏追寻历史遗迹,“巴渝医药”让他坚持办馆立著

如果有一座桥连接过去、现在和未来,那一定是博物馆。个人传播力量有限,只有将中医古籍、挂图典藏置于博物馆,让更多人走近、触碰、共情乃至加入,才能让中医药文化慢慢“升温”焕发新生。

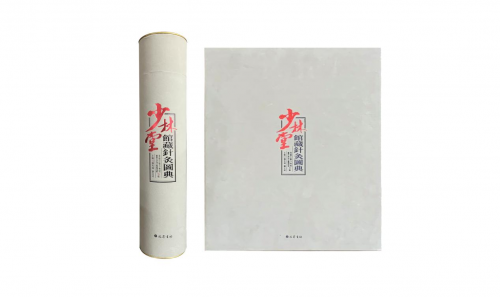

刘光瑞先生深刻认识到这一点,多年来创建了2家博物馆并出版了30余本著作。为创办博物馆,他倾注了无数心血,从选址、规划、建设场馆到收集展品、布置陈列等环节都事必躬亲,更不谈所花费的大量时间和金钱。他创办的重庆巴渝中医药博物馆是重庆第一家非国有博物馆,馆藏3.6万余件文物、藏品,古籍10万余件,针灸古图128件,有些是十分珍贵的孤本绝版;他创办的重庆市巴渝名匾文化艺术博物馆馆藏古匾3200余件,其古匾数量之多、质量之好、内容之丰,为重庆市民间收藏之最。目前,他正在积极筹建重庆巴渝民间典籍博物馆。文字是文化传承的重要载体,他致力于中医药专著的编撰与出版。他常年投身中医药古籍整理和研究,结合自己的临床经验,撰写了一系列具有较高学术价值和实用价值的专著《中国民间医学系列丛书》、《中国针灸图典》《本典》《医鉴》《医典》等,涵盖了针灸、推拿、刺血术、火熨术、草药方、敷药方、中医养生、中医药文化等多个领域,为中医药学术研究和临床实践提供了重要的参考。

《少林堂馆藏手稿本》系列丛书

《少林堂馆藏针灸图典》

《少林堂馆藏手稿本》系列丛书和《少林堂馆藏针灸图典》新闻发布会合影

近日,他组织编撰的《少林堂馆藏手稿本》54册系列丛书和《少林堂馆藏针灸图典》首发出版,有效填补了专业出版发行巴蜀中医药界民间手稿本与古针灸挂图的空白,在文博界、中医药界、出版界等引起热烈反响。

刘光瑞先生介绍,“活下来”是民办博物馆的头等大事,其次才是“火起来”。与国有博物馆相比,非国有博物馆面临的资金短缺、人才匮乏、社会认知度不高等问题更加严峻。重庆巴渝中医药博物馆也需要直面“活下来”“火起来”的难题,并不断探索。

上世纪90年代开始,刘光瑞先生坚持探索开辟一条“以商养文,以文助商”的文博发展新路,从唐代孙思邈的“千金翼方”中汲取古代宫廷美容秘方的灵感,创新开发唐妃纯中药化妆品、文成公主、如兰堂、亮晶晶等化妆品品牌并远销海外,不但凭此项销售收入养活了博物馆,更成功取得“一种纯中药面膜的制配方法”国家专利。此外,他注重人才队伍培养,大力支持员工外出培训学习以提升专业素质,引进研学兼职人员以补充人才不足;他积极推进馆企、馆校等“博物馆+”合作,利用新媒体平台、举办文化活动等方式提升社会知晓度,走出了一条独具特色的非国有博物馆自主发展模式。

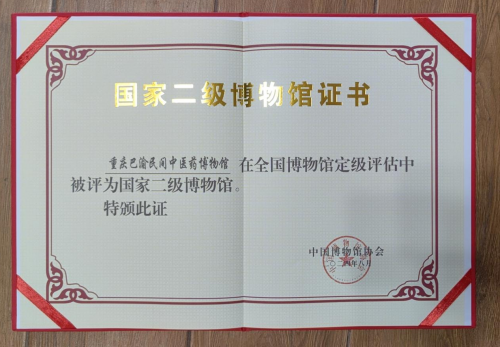

重庆巴渝民间中医药博物馆晋级国家二级博物馆

30年的追寻与坚守,重庆巴渝中医药博物馆终于在2024年成功晋级国家二级博物馆,站上了更高的发展平台,也有机会让更多观众为之驻足停留。

四、跟着患者所需钻研眩晕难题,“医者仁心”让他甘愿夙兴夜寐

美国总统肯尼迪认为:“人类的天性带着一种寻求光明的精神,这种精神将不断地指引我们向前,追寻真理和公正。”这种追求光明的精神在许多科研人员的身上,也在一些身患重症的病人心中。就像医学浩瀚星空中,每一次新药的研发成功都如同璀璨星辰的升起,都为无数患者带来希望的曙光。

刘光瑞先生说,在长期的临床诊疗工作中,接触了大量的眩晕症患者,因为眩晕无法正常工作、生活,身心承受着巨大的压力与困扰。眩晕症是一种常见且复杂的病症,而我国群众的发病率呈逐年上升趋势,严重影响患者的生活质量。市面上对该症的治疗方法多种多样,但也存在许多不足,如一些传统治疗手段只能暂时缓解症状,无法从根本上解决问题,患者往往会反复发作,甚至部分治疗药物存在副作用。

这是一道难以攻克的医学难题,一直盘旋在刘光瑞的脑海。路虽远行则将至,事虽难做则必成。刘光瑞先生洞察眩晕之痛,萌生研发之志,希望能够找到一种安全、有效的治疗方法,让患者摆脱眩晕的折磨,重新回归正常的生活,于是与父亲一道踏上了新药 “眩晕宝” 的研发征程。他们溯源传统医学,细细研读《黄帝内经》《伤寒杂病论》《金匮要略》等经典著作,探寻其中关于眩晕症病因、病机和治疗的论述,还广泛收集历代医家治疗眩晕症的医案以分析用药规律和治疗思路。经过相当长一段时间的研究探索,他发现,中医认为眩晕症的发生与肝、脾、肾三脏关系密切,多由气血亏虚、肝肾阴虚、痰湿中阻等因素所致,并意识到可以通过中药的合理配伍,调节人体脏腑功能,达到标本兼治的目的。在传统医学理论的指导下,他参考了大量的中药典籍和现代药理研究成果,对每一味中药的功效、药理作用、安全性等进行了深入分析。经过反复斟酌和筛选,他主张眩晕症不以清也不益补,应利湿为主,研发了以火炭母利湿为主的药物配伍,最终确定了“眩晕宝”的主要药物组成。

路漫漫其修远兮,刘光瑞先生又迎来了更为艰巨的任务——新药的研发实验。新药研发是一个复杂而严谨的过程,需要经过一系列严格的实验和审批程序,确保药物的安全性和有效性。他率先对“眩晕宝”的药材来源、炮制方法、提取工艺、制剂成型等进行药学研究,力求每一个环节都做到精益求精,确保药物的质量稳定、可控。在提取工艺的研究试验中,他尝试了多种提取方法,通过对比实验,选择了能够最大限度提取有效成分、同时去除杂质的最佳提取工艺。

梅花香自苦寒来,最终刘光瑞先生与重庆碚陵厂合作生产“眩晕宝”,而科瑞集团生产的消眩止晕片配方也源于该药,至今造福无数眩晕患者。

五、跟着国医诗书抚慰烟火人生,“诗情画意”让他领悟生命哲学

诗是人类灵魂的歌唱。生活需要诗书的点缀与寄托,来安放心灵的情感与所处的意境。

刘光瑞先生既是一位心怀大爱、济世救人的医者,也是一个才情横溢、胸有沟壑的诗人。他说“中医药楹联有趣更养性”。他将专业与书法楹联融为一体,在忙碌的从医和文化传承工作之余,根据中医理论总结出通俗易懂、文脉横生、生动风趣、充满哲理的系列楹联,如“白露秋令白鸟飞,景色夏阳金满堂”“静者守神,安神自乐;动者舒筋,筋展脉通”“辨证思维·闭关冥思回头春·四肢舒展;守正循律·隐忍纠偏练寒冬·五脏通畅”等,并汇编出版了《韵典》《国医楹联》等书,让更多人从这些浅显易懂的楹联中领悟养生之道,为人之要。

一日不作诗,心源如废井。诗歌始终陪伴着刘光瑞,成为他生活中不可或缺的一部分。他每天在微信朋友圈以诗的形式对一些文章进行点评批注,彰显他的精神世界,对社会热点点评,为生活注入了源源不断的活力,吸引众多微信好友浏览、点赞认同。他以细腻的笔触、独特的视角,将生活中的点滴感悟、对人生的深刻思考以及对世间万物的热爱融入到诗歌创作之中,所作诗歌风格多样、清新自然、语气幽默,覆盖匾额、医药、美学等多个领域,著有《中国匾额学》《国医美学》等。每一首诗都仿佛是他内心世界的一扇窗,让我们能够感受到丰富的情感世界和对生活的无限热爱;每一首诗都是他对医者仁心的最好注解,让我们见识到他突出的医学造诣;每一首诗更是他对新时代文化使命的领悟,让我们不禁惊叹他鲜为人知的诗才与令人敬仰的大格局。

时光铭记所有的付出,刘光瑞先生在文博、非遗和医学等领域取得丰硕成果,誉满巴渝大地,成为无数文博人和医者心中的榜样!

|

网站首页 > 新闻 > 正文

网站首页 > 新闻 > 正文